Era un sabato, l’11 agosto 1492. Era un giorno di vigilia secondo quanto stabiliva il calendario giuliano; quello gregoriano, infatti, fu introdotto solo un secolo dopo, nel 1582. Quel giorno, i cardinali erano chiamati ad eleggere il successore di papa Innocenzo VIII, morto il 25 luglio dopo un pontificato durato otto anni. Appena una settimana prima, all’alba del 3 agosto 1492, nel porto spagnolo di Palos de la Frontera, in Andalusia, Cristoforo Colombo salì a bordo della sua ammiraglia, la Santa Maria, e ordinò ai suoi uomini di salpare. Li aspettavano quasi due mesi di navigazione prima di giungere lì dove non si aspettavano di arrivare: puntavano alle Indie, scoprirono le Americhe. Quel sabato, Colombo era fermo alle isole Canarie. Vi era arrivato solo due giorni prima e stava terminando l’allestimento delle navi che ripartirono il 6 settembre.

A Roma, nel frattempo, i cardinali riuniti per la prima volta nella Cappella Sistina, proprio quel sabato 11 agosto 1492, elessero il nuovo Papa, Rodrigo Borgia, che prese il nome di Alessandro VIII e che fu uno dei pontefici più controversi della storia della Chiesa. Già allora, quando erano convocati per eleggere il Papa, i cardinali venivano isolati da tutto. L’esperienza di Viterbo era diventata regola. Dopo la morte di Papa Clemente IV, i cardinali riuniti nella cittadina laziale impiegarono quasi tre anni (dal novembre 1268 al settembre 1271) per eleggere un successore (Gregorio X). Esasperati da questo ritardo, i viterbesi rinchiusero i cardinali all’interno del Palazzo Papale. “Clausi cum clave”, chiusi a chiave, con la riduzione progressiva delle razioni di cibo. Arrivarono persino a scoperchiare il tetto del palazzo per esporli alle intemperie e forzarli a una decisione.

Chissà se Donald Trump, il giorno dei funerali di papa Francesco, era a conoscenza di tutto questo; guardando il palazzo Apostolico, dove si trova la Cappella Sistina, chissà se avrà pensato che qui i papi venivano eletti ancor prima che Cristoforo Colombo scoprisse l’America; chissà se avrà compreso che la storia procede a passi lenti (ed inesorabili) e non con i balzi di Elon Musk; chissà se avrà capito che la forza della Chiesa cattolica è legata al suo essere universale, altro che “Maga” (Make America Great Again – Rendiamo l’America di nuovo grande) a scapito di tutti gli altri paesi e popoli del mondo.

In quella piazza dove erano arrivati da tutto il mondo per salutare Francesco, la solennità si estendeva alla sacralità dei luoghi, i potenti del mondo assieme al popolo dei fedeli, alle persone senza nome, agli ultimi, ai più fragili, uomini di buona volontà che pregano per la pace. Tutto questo, Trump lo ha intuito immediatamente. Del resto il “fiuto del potere” non gli manca. Ne ha avuto la dimostrazione quando la fotografia del suo incontro con il presidente ucraino, nel contesto solenne della Basilica di San Pietro, è diventata in pochi attimi una foto storica e ha declassato a semplice “stanza dei bulli” quella dell’altro incontro nello Studio Ovale.

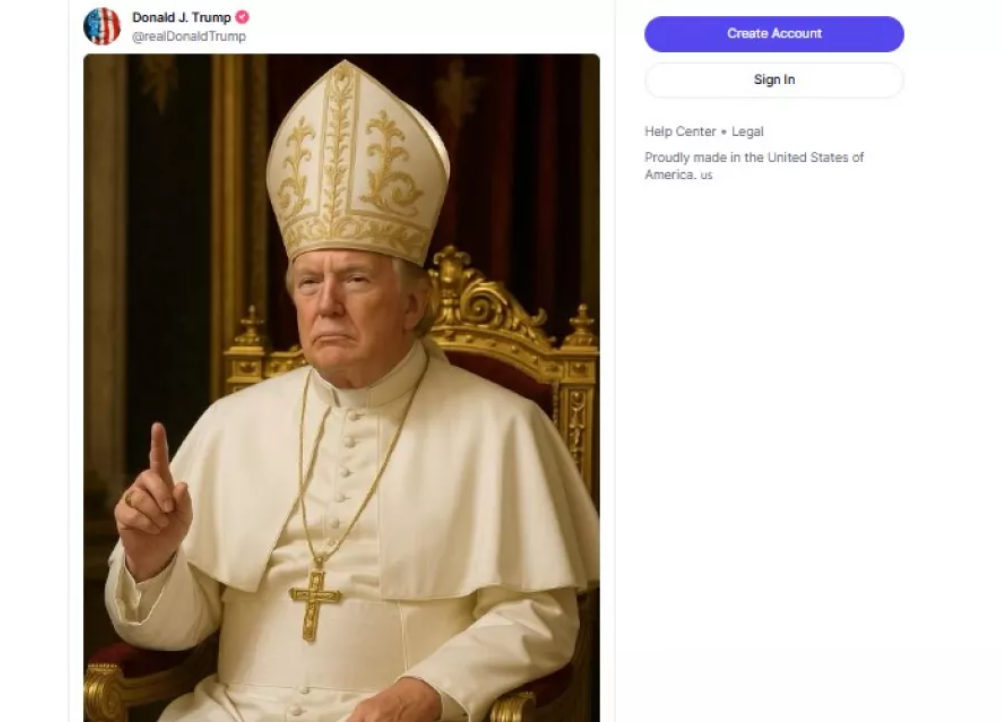

L’uomo che ritiene di avere in mano gli strumenti per dominare il pianeta (dagli armamenti all’intelligenza artificiale, dai dazi al diritto di scrivere di suo pugno tutte le regole) si è trovato a condividere l’emozione per la scomparsa di un uomo che, al contrario aveva fatto della sola parola evangelica la forza per un’autorità morale riconosciuta da tutti. Forse nasce proprio da qui quella “ossessione per il Papa” che ha portato Trump a fare battute fuori luogo (“Mi piacerebbe essere Papa, sarebbe la mia scelta numero uno”) e a compiere scelte di cattivo gusto come quella di pubblicare sul proprio profilo social (condivisa poi anche dal profilo ufficiale della Casa Bianca) l’immagine di sé stesso vestito da Pontefice. Una fotografia elaborata con gli strumenti dell’Intelligenza artificiale, ma diffusa dalla volontà – tutta umana – di mandare un chiaro messaggio “urbi et orbi”. “Si è trattato di uno scherzo”, ha cercato giustificarlo il suo vice, J. D. Vance, che oltretutto è pure cattolico e aveva chiesto di essere ricevuto da Francesco il giorno di Pasqua. Ma, come ricorda un proverbio tedesco, “lo scherzo è il fischio nel pozzo della verità”.

Perché Trump ha dunque voluto postare quella foto? Forse per superare, per l’appunto, l’ossessione di essere solo una piccola figura, tra le tante, sul grande palcoscenico della storia; forse per esorcizzare l’unica figura che sul piano dei richiami morali e dell’autorevolezza non gli aveva mai fatto sconti; forse, per mandare un messaggio ai milioni di fedeli delle sette evangeliche americane che rappresentano uno dei pilastri del suo elettorato e che in quella immagine hanno sicuramente trovato ampie rassicurazioni.

Rimane la brutta sensazione di un possibile processo di “post verità” che è tipico dell’agire trumpiano e che ormai ben conosciamo. Si basa innanzitutto sulla svalutazione dei fatti oggettivi rispetto agli appelli emotivi; fa uso sistematico di affermazioni false o fuorvianti (“fake news”); comunica direttamente tramite social media per creare una narrazione alternativa. Un quadro che può ben spiegare perché Trump, sfidando buon senso e rispetto istituzionale, si è fatto ritrarre da Romano Pontefice. Altro che scherzo.