Terroristi, bombaroli o combattenti per la libertà? È un esempio di come lo stesso fenomeno – avviene in Alto Adige e altrove – possa essere definito in modo radicalmente diverso a seconda dei punti di vista, del momento storico e degli obiettivi comunicativi (o manipolativi) che si intendono raggiungere. Le parole non sono neutrali. Meglio: chi le usa non è neutrale. La parola può essere strumento di propaganda ed essere brandita come un’arma impropria. Fonte di disinformazione e manipolazione.

Può essere d’altra parte elemento di conoscenza e di buona comunicazione. Come le parole possano dividere, fuorviare e allontanare dalla conoscenza della realtà e da un’efficace comunicazione lo si vede quotidianamente in realtà come quella altoatesina oppure, in modo oggi assai più pesante, nelle situazioni di guerra, ad esempio nelle relazioni russo-ucraine o in Terra Santa.

Le parole che usiamo possono distrarre dalla realtà delle cose oppure avvicinarci ad essa, a seconda delle posizioni, come nel caso del termine “genocidio”, un vocabolo da usare con saggezza e prudenza, a seconda del contesto, ricordando sempre che fa rima con “deicidio”. Le parole sparate possono esaurirsi in un botto, a Capodanno o carnevale, ma anche ingannare, ferire e uccidere.

È da questa consapevolezza che nasce il seminario sulla terminologia del conflitto israelo-palestinese promosso dalla School for Peace (SFP), nata dall’esperienza di Neve Shalom Wahat al-Salam. Un laboratorio innovativo che non si limita a spiegare i termini chiave del dibattito, ma invita i partecipanti ad analizzarli, discuterli e soprattutto a riflettere sul loro impatto. L’obiettivo? Restituire al linguaggio il suo potenziale di strumento di comprensione e non di propaganda.

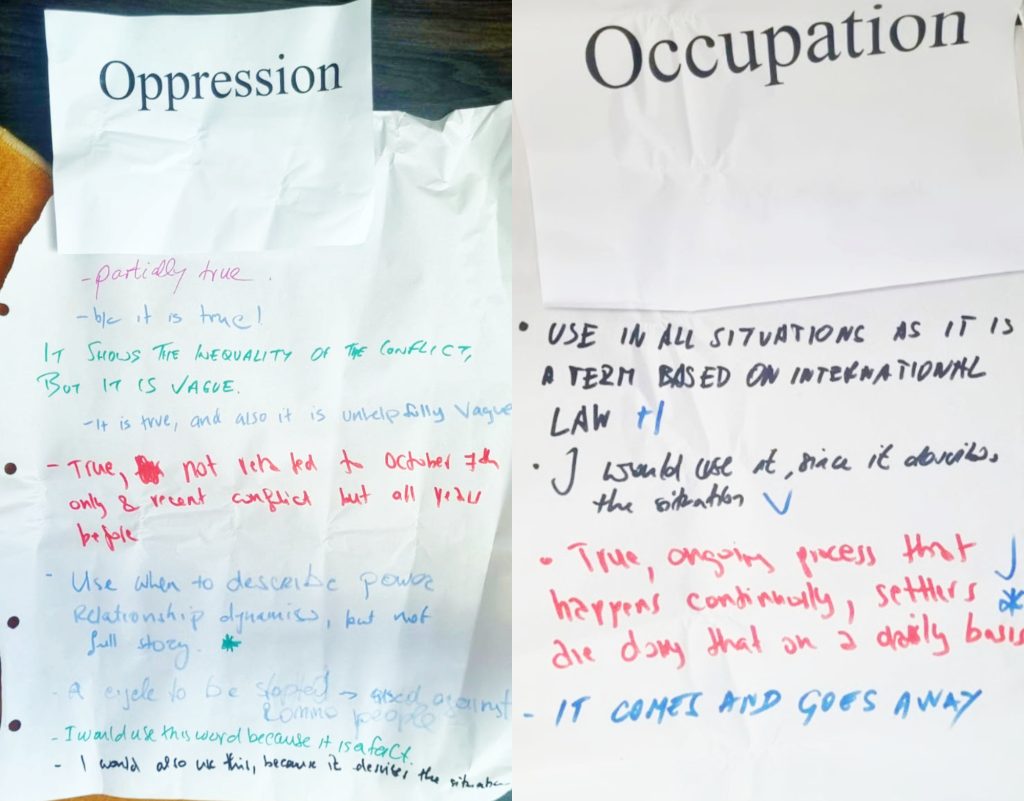

Nel cuore del workshop, racconta il direttore della scuola, Roi Silberberg, c’è l’analisi di parole come occupazione, apartheid, colonizzazione, terrorismo e conflitto. Termini carichi di significati storici, giuridici ed emotivi, che troppo spesso vengono utilizzati in modo automatico, senza considerare le implicazioni che veicolano. “Conflitto israelo-palestinese”, ad esempio, è stato percepito come neutro, ma criticato per la sua apparente simmetria, mentre occupazione è stato riconosciuto per la sua base legale, ma discusso nel suo uso in riferimento a Gaza.

Tra i termini più divisivi emersi durante il seminario, apartheid ha generato reazioni contrastanti: per alcuni è una lente utile per leggere la realtà, per altri un’accusa che blocca il dialogo. Altre parole, come oppressione o colonizzazione, sono state ritenute valide, ma vaghe o ideologicamente connotate.

A partire da queste riflessioni, i partecipanti sono stati invitati a esplorare nuove espressioni per descrivere la complessità del conflitto. Termini come conflitto etnico, crimini di guerra, guerra per procura o “dilemma tragico” sono stati introdotti per cercare un linguaggio più aderente alla realtà e meno polarizzante.

Il workshop ha coinvolto negli ultimi mesi oltre 60 partecipanti in diversi contesti europei. In Germania, una cooperativa di artisti ha riflettuto su come affrontare il tema in un festival con ospiti israeliani e palestinesi. Un gruppo di formatori e di insegnanti ha analizzato il modo in cui il linguaggio influenza l’apprendimento degli studenti. Alla conferenza KoneKtor a Praga, rappresentanti di ONG e donatori provenienti dai Balcani hanno messo a confronto i propri riferimenti linguistici con le narrazioni del conflitto mediorientale.

In ciascun caso, i partecipanti hanno riferito di aver acquisito strumenti per esprimersi con maggiore consapevolezza e rispetto, riconoscendo come le parole possano aprire spazi di ascolto anziché irrigidire le posizioni. Come ha raccontato un artista: “Il workshop mi ha dato gli strumenti per affrontare il conflitto in modo ponderato”. Un altro partecipante ha sottolineato: “È stata la prima volta in cui ho potuto assistere a un confronto onesto tra visioni diverse del conflitto”. E durante la conferenza di Praga, un partecipante ha detto: “Condividere e ascoltare non fa male, anzi crea connessioni”. Più che un esercizio accademico, il lavoro della School for Peace è un invito a interrogarsi su ciò che diciamo, ma soprattutto sul perché lo diciamo.

Il conflitto israelo-palestinese è spesso percepito come lontano dalla nostra sensibilità, ma il modo in cui ne parliamo ha effetti concreti, nelle aule scolastiche come nei media, nelle organizzazioni come nelle comunità locali. La forza di questo approccio sta nella sua capacità di coniugare analisi linguistica e lavoro identitario: comprendere il significato delle parole diventa un modo per comprendere se stessi, i propri valori, le proprie convinzioni. E, da lì, per costruire un dialogo più autentico e rispettoso, anche con chi ha vissuti e opinioni molto diversi.

In un’epoca segnata dalla polarizzazione e dalle narrazioni semplificate, sottolinea Roi Silberberg, direttore della Scuola, il lavoro della School for Peace rappresenta un esempio concreto di come si possa “rompere il tabù” del linguaggio e trasformarlo in uno strumento di pace. Non si tratta di censurare, ma di scegliere con consapevolezza. Non di evitare il conflitto, ma di affrontarlo con parole che non feriscano, ma aprano. Perché le parole possono essere armi, ma anche ponti. E in un mondo che ha urgente bisogno di riconciliarsi, saper parlare è già un atto di pace.