Lo spunto

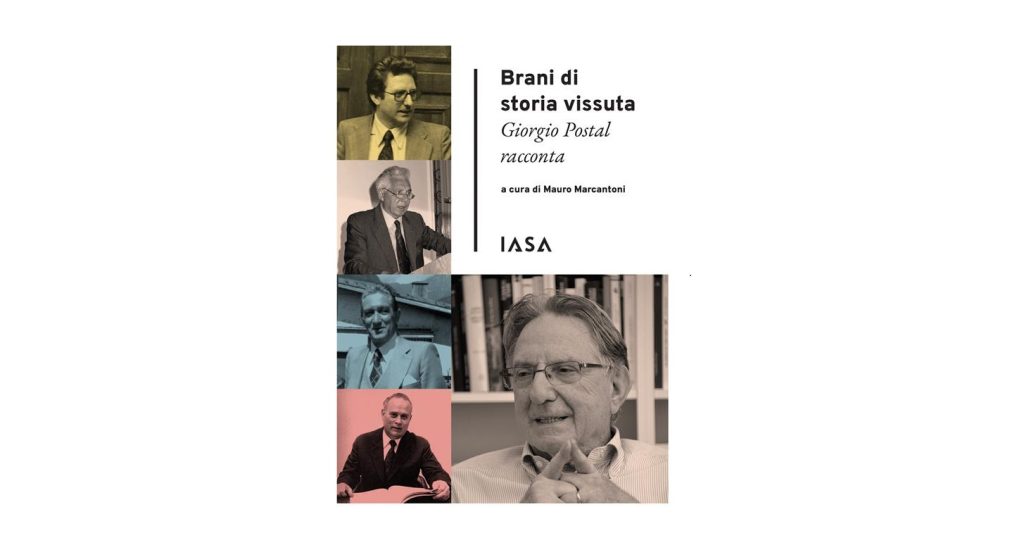

La presentazione di “Brani di storia vissuta” di Giorgio Postal si tiene giovedì 17 aprile alle 18 al Teatro Cristallo, in via Dalmazia 30 a Bolzano. Presenteranno il libro (edito con ampie note da Iasa, a cura di Mauro Marcantoni) l’autore con i due presidenti della Province autonome di Bolzano e Trento Arno Kompatscher e Maurizio Fugatti. Modera Elisa Bertò, segretaria dell’Euregio. Il libro ripercorre le tappe dei rapporti fra Trento e Bolzano che portarono al secondo Statuto di autonomia nel 1972 attraverso gli incontri con i protagonisti di quella stagione, nel suo contesto nazionale ed internazionale. L’onorevole, poi senatore, Giorgio Postal rivestì il ruolo di segretario della “Commissione dei 19”.

Il confronto che giovedì apre a Bolzano la rilettura del libro “scritto e vissuto” dal senatore Giorgio Postal sul percorso che ha portato alla “seconda autonomia” attraverso gli incontri con gli uomini che l’hanno promossa, va oltre le pagine del volume. Non costituisce solo un capitolo di storia regionale (ed europea), ma rappresenta un momento pienamente “politico”, destinato forse ad aprire nuove occasioni alla complessa vicenda autonomistica. È una pagina di storia, perché il libro di fatto rappresenta, come non a caso sottolinea nella presentazione Giuseppe Ferrandi, direttore della Fondazione Museo Storico del Trentino, un’analisi piena della “Questione Altoatesina”, che va oltre i personalismi e i protagonismi, che supera anche i giudizi partigiani su “colpe” ed errori, per approfondirne invece i momenti di svolta più significativi.

La testimonianza di Postal è certo in prima persona (e questo dà concretezza al volume) ma risulta poi filtrata da riflessioni e analisi sul contesto politico e geostrategico di quegli anni e, per così dire “sedimentata” sugli esiti raggiunti, sulla pacificazione successiva non solo fra le minoranze linguistiche locali, ma nei rapporti fra Italia e mondo tedesco, due realtà divise da antagonismi secolari. Sotto questo aspetto il libro si rivela una lettura consigliabile non solo ai giovani che vogliano conoscere quel periodo (quando in questa terra maturarono le condizioni per una possibile deriva di violenza endemica) ma anche per gli esponenti nuovi della politica, a Trento e a Bolzano, che intendano raggiungere una conoscenza diretta della complessa “vicenda” liberandola da pregiudizi e “mitologie” più o meno radicate. Ed è in questa prospettiva che l’incontro di Bolzano rivela il suo aspetto “politico”, perché a portare un contributo al confronto sono i due massimi rappresentanti delle autonomie provinciali, Arno Kompatscher e Maurizio Fugatti. Non si tratta di presenze “istituzionali” sotto un ombrello più o meno regionale. Postal, fin dai tempi in cui si trovava incaricato, come segretario “dei Diciannove”, di predisporre i lavori e poi i verbali della Commissione, è sempre stato molto attento a mantenere la “frame”, la cornice, dell’Accordo di Parigi fra De Gasperi e Gruber, ma al tempo stesso ad impedire che essa offuscasse la pariteticità delle due autonomie provinciali che il “Pacchetto” introduceva e garantiva. Nessuna “regionalizzazione” quindi, ma il fatto politico che conferma come le due autonomie, sulle tracce della lunga storia di collaborazione fra le popolazioni valligiane a nord e a sud di Salorno, sappiano stare allo stesso tavolo per riflettere sulla storia passata, ma anche sulla nuova fase che si apre in Europa per le aggregazioni territoriali transfrontaliere.

Sotto questo aspetto le autonomie avranno un ruolo importante da giocare dentro un’Europa unita che cerca per il futuro vie di pace, non di riarmo, di liberi commerci non di dazi che penalizzano chi produce col proprio lavoro, in libertà, non asservita alle catene multinazionali.

Il libro sulle svolte che hanno portato alla Seconda Autonomia fornisce ampi spunti per queste riflessioni di attualità e potrebbe favorire un clima di rapporti intensificati fra le due Province (considerate anche le recenti aperture del Consiglio dei Ministri). Un passo che, senza entrare in un “terzo Statuto” veda le autonomie impegnate non solo sul fronte delle competenze, ma sul come impiegarle in una cornice più ampia. Da un lato, infatti, il libro invita a riflettere su passaggi, metodi di confronto, uomini e situazioni spesso lasciati in ombra, perché considerati “minori”, ma risultati poi decisivi. Emerge ad esempio un approfondimento sul “Los von Trient”, se derivò dal “fallimento” del Primo Statuto del 1948, o dalla sua “inadeguatezza” di fronte ai grandi problemi che si aprivano dopo la guerra e dalla incapacità della Giunta Odorizzi di farvi fronte. In mancanza di norme di attuazione, di fronte ai problemi si sceglieva più facilmente la strada delle soluzioni giuridiche ed amministrative, rispetto a quelle politiche; non a caso le contestazioni sudtirolesi riguardavano l’applicazione regionale dello Statuto più che l’Accordo De Gasperi Gruber che ne era stato la premessa. Quando a Castel Firmiano Magnago aveva proclamato il “Los von Trient” non il “Los von Rome”. Una differenza significativa che ristabiliva il primato della “politica”, rispetto ad un confronto solo su base giuridica: e questa fu la prima condizione che rese possibile trovare una soluzione positiva ai problemi, superando anche il ricatto del terrorismo, che sempre si manifesta (allora come adesso) quando uomini di buona volontà cercano una strada di pace. La seconda condizione che rese possibile il Secondo Statuto fu la determinazione di uomini illuminati (e delle stesse popolazioni) verso una “convivenza pacifica” anche a costo di affrontare l’impopolarità. La terza fu quella di fissare un chiaro metodo di confronto a livello internazionale, rendendo paritetiche le due autonomie ed affiancando alle norme garantite da una “quietanza liberatoria” viennese per le popolazioni di lingua tedesca un calendario operativo che non consentiva sotterfugi, sottolineando il ruolo strategico delle due Province lungo l’asse del Brennero. Sono prospettive che restano ancora nell’orizzonte delle autonomie di Trento e Bolzano, ora “allargate” alle dimensioni alpine dell’Euregio e dell’Argealp,“ autonomie “dinamiche” perché si presentano sempre con nuovi problemi e nuove opportunità. Il momento attuale invita ad esplorarle in un confronto collaborativo che non può essere solo istituzionale, ma riguardare tutti gli uomini e le donne di buona volontà.